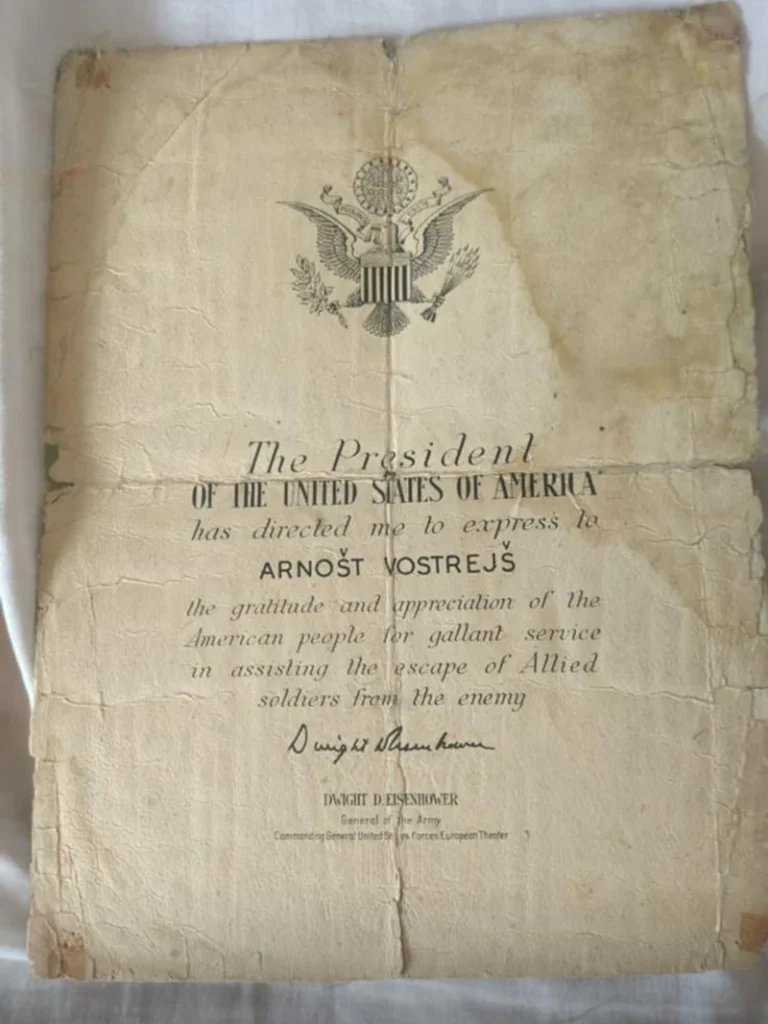

Aquí está mi papá. Mi padre fue jefe de los partisanos durante la ocupación nazi, cuando los alemanes dominaban nuestra tierra. Tras la liberación, marchó junto a los partisanos victoriosos y, más tarde, se convirtió en la segunda mano —el asesor más cercano— del presidente Edvard Beneš cuando fue elegido presidente de Checoslovaquia. Esa fue la estatura moral y política del hombre que me dio la vida.

Yo nací en abril de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, en una casa de campo en Níhov, cerca de Braunau. Esa casa no era solo nuestro hogar: era el cuartel general de los partisanos de la región. Bajo el colchón de mi cuna se escondía una metralleta. Para mi bautizo, mi padre pidió una tregua al comandante alemán. Los ocupantes se retiraron, los guerrilleros entraron, me bautizaron en la capilla y celebraron hasta que una de las muchachas pidió permiso para ir a ordeñar las vacas. Así terminó la fiesta. Eran otros tiempos.

Pero la paz duró poco. Tras la liberación, Europa fue repartida y, cuando los rusos entraron en Checoslovaquia, los presidentes debieron dimitir, fueron asesinados o lanzados por los balcones. A mi padre lo llamaron a interrogatorio junto al general en jefe del Ejército Checo de Liberación, el general Luza. Preguntaron primero al general si apoyaría al nuevo régimen comunista. Él respondió que no. Lo mataron ahí mismo. Luego preguntaron a mi padre. Él dijo que sí, sabiendo que no viviría para contarlo. Esa misma noche, en febrero de 1948, cruzó la frontera hacia Viena, huyendo para salvar su vida.

Ahí comenzó nuestra odisea.

Mi madre, mi hermana —cinco años mayor— y yo permanecimos en Bruno con mi abuelita. Yo tenía tres años y medio. Cruzamos la frontera cuatro veces. La primera fue de noche, en febrero, con nieve cubriéndolo todo. Al atravesar la tierra de nadie, las nubes se abrieron y apareció la luna llena. Hubo disparos, ladridos de perros, gritos de “¡manos arriba o los matamos!”. Yo le decía a mi mamita: “Mamita, levanta las manos, por favor, que te van a matar”. Nos llevaron a la cárcel fronteriza. A mi madre la interrogaron bajo dos focos; mi hermana y yo fuimos a una celda. Al día siguiente nos soltaron y volvimos donde mi abuelita. Mi padre logró sacar a mi madre a Viena gracias a contactos que aún conservaba.

La segunda vez, un passerati —un contrabandista de personas— contratado por mi padre vino a buscarnos. En el camino se tomó una botella de slivovitsa, se emborrachó y nos dejó a mi hermana y a mí toda la noche en la nieve. Tiritábamos, pero llevábamos abrigos de piel de oso pardo. Al amanecer nos devolvió a casa de mi abuelita.

La tercera vez, otro passerati tuvo éxito. Nos llevó por Bratislava en tren. Cuando mi padre nos vio, lloró. Un hombre recio, guerrillero, jefe de partisanos de Moravia, llorando al reencontrarse con sus hijas.

Vivimos un tiempo en Viena, aún bajo ocupación rusa. Luego tomamos un tren hacia Innsbruck, donde pasamos un año en un campo de migrantes. A mí me daban pastillas para dormir para que no hablara en checo si llegaban inspectores; mi hermana sabía callar, yo era demasiado pequeña. Mi padre postuló para ir a Australia, Canadá y Estados Unidos, pero no quiso volver a la política ni a las intrigas. Finalmente, alguien dijo: Chile. Nadie sabía bien dónde quedaba. “Sudamérica —decían—, donde hay indios con plumas”. Y partimos.

Llegamos a Marsella, embarcamos en un transporte de guerra llamado Campana, arribamos a Buenos Aires y desde ahí volamos en un avión militar con asientos de lona hasta Santiago. Nos alojaron en los camarines del Estadio Nacional. Luego, unos judíos checos que habían emigrado antes nos ayudaron a encontrar alojamiento en un garaje en Providencia. Mis padres trabajaron en todo lo que pudieron. Yo estudié en el Dunalastair, y mi hermana Alena, en el Deutsche Schule. Poco a poco, juntaron sus pesitos.

A los trece años comencé a esquiar en Lagunillas. Ahí conocí a un joven del que me enamoré a primera vista, y él de mí. Era mayor; cuando supo mi edad casi se muere. Nos reencontramos en Algarrobo, en el muelle, y volvimos a caer —como moscas— el uno por el otro. Ese amor nos acompañó toda la vida.

Me integré al equipo de competencia, primero en Lagunillas, luego en el Club de la Universidad Católica en Farellones. Competí, gané, fui campeona nacional. En 1964 viajé a Innsbruck para los Juegos Olímpicos de Invierno. Mi marido estaba a cargo del equipo nacional chileno de esquí; yo formaba parte del equipo organizador. Hay fotos nuestras en Maria Teresa y Strozzi, en Mount Hutt en Nueva Zelanda, y recuerdos imborrables de Francia, España y Andorra.

Estudié música durante tres años en el Conservatorio de la Universidad de Sídney. Yo solo quería cantar en ruso. Como no podía leerlo, estudié una Licenciatura en Artes con especialización en ruso en la Universidad Macquarie, de la cual fui becada posteriormente a San Petersburgo y luego a la universidad Lomonosov en Moscú, la más prestigiosa de la Federación Rusa. Toqué el arpa en el Sydney Conservatory of Music. Monté a Billy, el caballo con el que gané muchas competencias de show jumping.

Viví el mar intensamente: en Cook’s Bay, en Moorea, vi entrar a la laguna un yate llamado Oro, capitaneado por un polinesio francés llamado Teki, de pelo largo y rizado, casi una deidad local, la Maria Wahine. Dormimos a bordo, navegamos de isla en isla intercambiando piñas, plátanos y pescado. Hablábamos francés, no había turistas. Fue un viaje maravilloso. En Sídney navegamos con amigos en el yate Bird of Passage, recorriendo Pitt Water y toda la bahía.

Con mi marido representamos vinos chilenos y españoles en Australia y Filipinas: Miguel Torres, Santa Rita, Santa Carolina, Concha y Toro, Undurraga. Organizamos wine tastings con críticos australianos. Al principio dijeron: “Los tintos pasan, pero los blancos son peores que algunos”. Entonces llevamos vinos australianos a Chile para mostrar cómo se hacían, cómo se etiquetaban. Y mejoraron, mejoraron, mejoraron. Participamos en la mayor exposición de vinos del hemisferio sur. Nuestra empresa llevaba el nombre de mi marido, Celladane y Yunvale.

También promovimos el esquí sudamericano desde Australia, cuando nadie creía que se pudiera esquiar en Chile o Argentina. Creamos Condor Ski Tours, recorrimos ciudades, hicimos mapas, abrimos caminos. Cuando volvíamos a Chile, nos recibían como reyes en los centros de esquí.

Entre documentos familiares conservo uno excepcional: firmado de puño y letra por el emperador Franz Joseph, otorgando a mi bisabuelo el título de nobleza. Edward Noé. Está subrayado. Soy heredera de ese título y de bienes en Hungría. La historia siempre estuvo ahí, acompañándome.

Hoy, al mirar estas fotos —mi padre, la guerra, la huida, el esquí, el mar, la música, el vino— entiendo que mi vida fue una sucesión de exilios y pertenencias, de fronteras cruzadas y hogares construidos. Todo comenzó bajo una cuna que escondía una metralleta. Todo continuó con la certeza de que, aun en medio del miedo, siempre se puede volver a empezar.

De Australia a la crianza de Gran Pirineos en Puerto Varas

Cuando sentimos que Australia ya nos había entregado todo lo que tenía para darnos, supimos que era momento de seguir adelante. Habíamos vivido intensamente ese país: trabajado, criado a nuestros cuatro hijos y recorrido gran parte de ese mundo lejano que. La aventura estaba cumplida. Y entonces, Chile volvió a llamarnos.

Chile nunca fue un lugar ajeno. Durante años regresábamos todos los inviernos, incluso cuando los niños aún eran pequeños. Veníamos a esquiar al final de la temporada, recorriendo centros de esquí de Chile y Argentina, uno tras otro, como un ritual. Hasta que un día, sin dramatismos, entendimos que esa etapa también había llegado a su fin. Las grandes compañías habían tomado el control del negocio, el espíritu pionero se había diluido, y ya no tenía sentido seguir luchando ni estresarse por un mercado que había cambiado para siempre.

Decidimos entonces instalarnos en Chile. Al principio, el plan era claro: Farellones. Estaba cargado de recuerdos, amistades, historias compartidas. Soñábamos con construir un lodge allí, un lugar que recogiera todo ese pasado. Encontramos un sitio precioso, de esquina, que pertenecía a Marisol Torrealba, ex compañera de esquí y jefa del equipo en Valle Nevado. Hicimos todo lo que había que hacer… hasta que apareció la realidad: el terreno estaba dividido por la mitad y parte de él figuraba como área de reforestación, bajo la administración de la Municipalidad de lo Barnechea.

Fuimos a la municipalidad, investigamos, conversamos. Nos explicaron que en Farellones, durante los primeros años de desarrollo, muchos sitios no quedaron correctamente delimitados, lo que había generado conflictos de deslindes hasta el día de hoy. La conclusión fue simple y dolorosa: no íbamos a pagar cinco mil metros para recibir solo dos mil quinientos. Así que, con pena, dejamos ese sueño atrás.

La siguiente opción fue Chicureo. Allí encontramos un terreno espectacular, en lo alto, con vista al Plomo, La Paloma y El Colorado. Un sitio de esquina, cinco mil metros, perfecto. Pero antes de cerrar, quisimos saludar al vecino. Fue entonces cuando nos dijo, casi con naturalidad, que acababan de asaltarlo más abajo, que había una población cercana, que el sector se había vuelto inseguro. Días después, unos delincuentes subieron por el cerro, nos asaltaron y robaron. Los niños quedaron profundamente afectados. El costo emocional fue inmenso. Esa experiencia cerró definitivamente esa puerta.

Pensamos en volver a Las Condes, donde años atrás habíamos tenido un restaurante. Pero ya no era posible: todo estaba subdividido, densificado. Incluso fui con mi sobrina Carlita a ver la casa que habíamos construido con Pelayo en Camino Fernández Concha, una obra preciosa diseñada por Kato Casanueva, uno de los mejores arquitectos de la época. Verla fue emocionante… pero ya no era nuestra. El lugar había cambiado.

Fue entonces cuando Pelayo, con claridad absoluta, dijo: “Seamos serios. Vámonos al sur”. Me dio libertad total para elegir, con una sola condición: que fuera cerca de Puerto Varas. Así comenzó la búsqueda de un nuevo nido.

Recorrimos Frutillar, nos quedamos en la pensión de Clarita, caminamos durante meses todo el borde del lago, mirando, sintiendo, esperando. Hasta que finalmente encontramos el lugar donde estamos hoy. Un sitio completamente pelado, sin árboles, sin jardín, sin nada. Y allí empezamos de nuevo: diseñamos el jardín, construimos la casa, dimos forma a un sueño desde cero.

Mientras tanto, arrendamos una cabaña palafito en el Hotel Puerto Pilar. Pero el hotel cambió de dueño: pasó de Benítez a Ernesto Pérez, quien nos pidió el lugar porque planeaba una remodelación completa. Así que improvisamos. Teníamos dos contenedores que habían llegado desde Australia. Los pusimos separados, les hicimos techo, piso, paredes y un portón. Dos troncos en el suelo, una plancha de OSB encima, el colchón… y ahí vivimos mientras construíamos.

Fue en esa etapa cuando apareció Bobby, un ovejero joven, flaco, mal cuidado. Lo alimentábamos todos los días. Cuando nos mudamos a los contenedores, el hermano de Ernesto Pérez llegó con el perro: “Aquí está el que tanto le gusta”. Yo era feliz… hasta que Bobby mató las gallinas del vecino Juanito y casi mata un gato que me habían regalado. No había cercos, había ovejas y vacas pariendo. Era imposible. Tuvimos que devolverlo. Ese día dije, con pena: “No puedo tener perros”.

Pelayo entonces recordó a los Gran Pirineos.

Y ahí comienza otra historia.

Nuestros hijos — dos de cuatro — crecieron en Australia. Fue allí donde nuestra hija conoció a Allan, cuando eran apenas niños, encontrándose en la estación camino al colegio. De ese juego infantil nació un amor profundo. Se casaron en la iglesia Saint James de Sídney, la más antigua de la ciudad de Sydney, con dos ministros: uno anglicano y uno presbiteriano. Una unión simbólica, hermosa, improbable.

Allan provenía de una familia presbiteriana tradicional y propietaria de una de las estancias más grandes de New South Wales: más de 100.000 hectáreas de ovejas. Allí nació Eddie, mi primer nieto. En esa estancia conocimos a los perros guardianes, los Gran Pirineos.

Así fue como trajimos los primeros a Chile. Catarina, que aún vive, fue la primera. Luego vinieron las cruzas, los cachorros… y un día nos llamó Douglas Tompkins. Necesitaban estos perros para proteger el ganado y evitar la caza indiscriminada del puma, que estaba al borde de la extinción. Comenzamos a criar y distribuir Gran Pirineos por todo Chile y Argentina, desde Calama hasta Punta Arenas.

Y así, sin darnos cuenta, también contribuimos a salvar al puma.

Pero esa… es otra parte de la aventura. Y continuará.