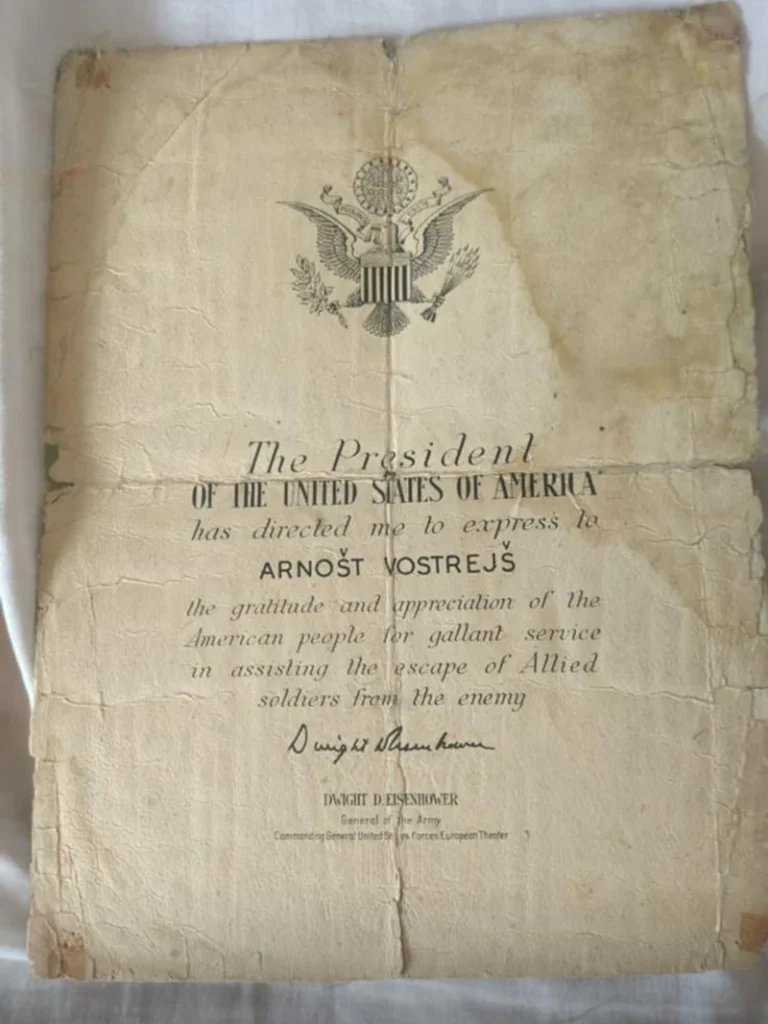

这是我爸爸。 在纳粹占领期间 我父亲是游击队的首领 当时德国人统治着我们的土地 解放后,他与胜利的党派一起游行,后来成为埃德瓦尔德·贝内什总统当选捷克斯洛伐克总统时的第二手——最亲近的顾问. 这就是给我生命的人的道德和政治地位。

我出生于1945年4月,二战末期,在布劳瑙附近的尼霍夫的一个乡村住宅. 那所房子不仅是我们的家:它是该地区游击队的总部。 在我婴儿床的床垫下 有个机器藏起来了 为了我的洗礼,我父亲要求德国指挥官休战. 占领者撤离,游击队进入,把我洗礼送进礼拜堂,并庆祝,直到其中一个女孩要求允许去挤奶。 党就是这样结束的. 改天再说吧

但和平持续了很少。 解放后,欧洲被分配,当俄国人进入捷克斯洛伐克时,总统不得不辞职,被杀死或扔在瓦房上. 父亲被召去接受捷克解放军大将卢扎将军的审讯. 他们首先问将军他是否会支持新的共产主义政权. 他说不行。 他就在那儿被杀了 然后他们问我父亲。 他答应了,知道自己活不下去 同一天晚上,1948年2月,他越过边境来到维也纳,为挽救生命而逃亡.

我们的球赛就是从这开始的

我的母亲,我妹妹,5岁, 我留在布鲁诺 我的奶奶。 时年三岁半. 我们四次越过边境 第一个是在晚上,二月,雪覆盖了一切。 当他们越过无人的国土时,云层打开,满月出现. 有枪声,狗叫, “手举起来,否则我们杀了他们!” 我对我妈说,”妈妈,举起你的手,求你了,他们会杀了你。” 他们把我们带到边境监狱 我妈妈在两盏灯下被审问;我和妹妹去了一间牢房。 第二天他们放我们走 我们回到我奶奶身边 我父亲设法把我母亲带出维也纳,多亏了他仍然保持着联系。

第二次,一个路人 – 一个偷渡者 – 被我父亲雇用来找我们。 在路上,他喝了一瓶斯利沃维察酒,喝醉了,把我妹妹和我在雪地上一整夜. 我们打字,但我们穿着棕熊外套。 黎明时分 他把我们送回我奶奶家

第三次,另一位传教士成功. 他带我们乘火车去布拉迪斯拉发 我父亲看到我们的时候 他哭了 一个诵经的人,游击队员,摩拉维亚的游击队头目,在重逢女儿时大哭.

我们在维也纳住了一段时间,仍然在俄罗斯的占领之下。 然后我们坐火车到因斯布鲁克,在那里我们在一个移民营地度过了一年. 他们给我安眠药,这样我就不会用捷克语说话了,如果视察员来了;我姐姐知道怎么闭嘴,我太小了. 我父亲竞选澳大利亚,加拿大和美国,但他不想回到政治或阴谋. 最后,有人说,智利。 没有人知道它在哪里。 “南美 – 他们说 – 那里有印第安人有羽毛。” 我们出发了

我们到达马赛,我们开始一个叫做坎帕纳的战争运输,我们到达布宜诺斯艾利斯,从那里我们乘坐一架带有帆布座椅的军用飞机飞往圣地亚哥. 我们住在国家体育馆的虾里 然后,一些以前移居国外的捷克犹太人帮助我们在普罗维登西亚的一个车库找到住所. 我父母尽力了 我在杜纳拉斯泰尔和我妹妹阿莱娜 在德意志学校学习 他们把鱼放在一起

13岁开始在拉古尼拉斯滑雪. 在那里我遇见了一个我一见钟情的年轻人,他遇见了我. 他年纪大了,当他知道我的年龄时,他几乎死了。 我们又在码头的阿尔加罗博相遇了 我们像苍蝇一样为对方倒下 这种爱陪伴着我们一生。

我加入了竞赛队,先在拉古尼拉斯,然后在法雷隆斯的天主教大学俱乐部. 我竞争,我赢了,我是一个全国冠军。 1964年前往因斯布鲁克参加冬奥会. 我丈夫曾负责智利国家滑雪队;我是组织队的成员。 在新西兰赫特山的玛丽亚·特蕾莎和斯特罗齐, 以及法国、西班牙和安道尔的不可战胜的记忆。

在悉尼大学音乐学院学习音乐三年. 我只是想用俄语唱歌 由于我读不到,我在麦克夸里大学学习了俄语专业的文学士,后来被授予圣彼得堡,然后被授予俄罗斯联邦最有声望的莫斯科洛莫诺索夫大学。 我在悉尼音乐学院演奏竖琴 我骑着比利,这匹马 我赢得了很多跳跃表演比赛。

我强烈地生活在海洋中:在库克湾,在摩拉,我看到一艘名为”黄金”的游艇进入了泻湖,它由一位法国的多涅斯学家特基(Teki)俯首而下,长卷发,几乎是当地的神玛利亚·瓦欣(Maria Wahine). 我们睡在船上,我们航行 从岛屿到岛屿交换菠萝,香蕉和鱼。 我们讲法语,没有游客。 那次旅行真是精彩无比 在悉尼,我们和朋友一起航行 在穿越鸟游艇, 走皮特水和整个海湾。

与我丈夫一起,我们在澳大利亚和菲律宾代表智利和西班牙的葡萄酒:Miguel Torres、Santa Rita、Santa Carolina、Concha和Toro、Undurraga。 我们和澳大利亚的批评家们 一起组织了酒杯 起初他们说:”染料通过,但白色的比一些更糟糕”. 然后我们把澳大利亚的葡萄酒带到智利来展示它们是如何制作的,是如何被贴上标签的. 它们改进了,改进了,改进了。 我们参加了南半球最大的酒展。 我们的公司以我丈夫 切拉丹和云谷的名字命名

我们还从澳大利亚推广南美滑雪,当时没有人相信它能在智利或阿根廷滑雪. 我们创建了Condor滑雪巡回赛,穿过城市,绘制地图,开辟道路. 回到智利后,我们作为国王在滑雪中心受到接待.

在家庭证件中 我保留了一个非凡的:由皇帝弗朗茨·约瑟夫(英语:Franz Joseph)用拳头和书信签名,授予我的曾祖父贵族头衔. 爱德华·诺亚. 压力很大. 我是匈牙利这个头衔和财产的继承人。 故事一直在我身边

今天,当我看到这些照片时—— 我父亲,战争,飞行,滑雪,海洋,音乐,葡萄酒—— 我理解我的生活是一系列流放者和财物, 跨越国界和建造家园。 这一切都从一个隐藏机枪的摇篮下开始。 一切都在继续 确信,即使 在恐惧中, 你永远可以重新开始。

从澳大利亚到瓦拉斯港大比利牛斯的饲养

当我们觉得澳大利亚已经给了我们所有它必须给我们的东西时,我们知道现在是继续前进的时候了。 我们曾非常积极地生活在这个国家:工作、养育我们的四个孩子,并游历了那个遥远的世界。 冒险结束了 然后,智利把我们叫回来。

智利从来不是外国国家。 多年来,我们返回了整个冬天, 即使孩子们还很小。 我们来到滑雪 在赛季结束时, 穿过智利和阿根廷的滑雪中心, 一个接一个,作为一个仪式。 直到有一天,没有戏剧性,我们理解,这个舞台也已经结束。 大公司已经掌握了经营权,开拓精神被淡化,对于一个已经永远改变的市场,继续斗争或压力是没有意义的.

后来我们决定定居智利. 起初计划很明确:帕雷洛内斯. 它充满了记忆,友谊,分享的故事. 我们梦想在那里建个小屋,一个能追溯过去的地方。 我们找到一个美丽的角落 属于马里索尔·托雷拉巴 在瓦莱内瓦多的前滑雪搭档和队长 我们做了所有需要做的事 直到现实出现: 土地被分割一半, 一部分被列为重新造林地区, 由巴内切亚市管理。

我们去了市政府,我们调查,我们谈过 他们解释说,在法雷洛内斯,在开发的最初几年里,许多地点没有适当地划定,导致滑坡冲突至今. 结论是简单和痛苦的:我们不会付5 000米只收到2 500米。 所以,怜悯的是,我们离开了那个梦想。

下一个选择是Chicureo。 我们在那里发现了一个壮观的地面, 在顶端, 展望普洛莫,拉帕洛马和埃尔科罗拉多。 一个角落,五千米,完美。 但是在关闭前 我们想跟邻居打个招呼 然后,他告诉我们,几乎自然地,他刚刚在下面遭到攻击,附近有人,这个部门变得不安全。 几天后,罪犯上山,袭击我们,偷窃. 这些儿童深受其害。 情感代价是巨大的。 那段经历肯定关了那扇门。

我们想回到拉斯康德斯, 在那里我们有一个餐厅几年前。 但是这已经不可能了:一切被细分,变质. 我甚至和我的侄女卡莉塔一起去看我们和佩拉约在卡米诺·费尔南德斯·康查建造的房子,这是一部由当时最好的建筑师之一卡托·卡萨努埃娃设计的美丽作品. 看到她很激动人心 但已经不是我们的了 这地方变了

当时佩拉约以绝对明确的态度说:”让我们认真点. 让我们去南方。” 他给了我完全的自由 选择,一个条件: 在Puerto Varas附近。 开始寻找新的巢穴

我们旅行Frutillar, 我们住在Clarita的养老金, 我们走好几个月 湖边, 看着,感觉,等待。 直到我们终于找到今天的地方。 一个完全剥皮的地方,没有树木,没有花园,什么都没有。 我们又开始了:我们设计了花园,建造了房子,从头开始塑造了一个梦。

与此同时,我们在皮拉尔港酒店租了一个货盘小屋。 但酒店改变了主人:它从贝尼特兹搬到了埃内斯托·佩雷斯(Ernesto Pérez),埃内斯托·佩雷斯要求我们到这个地方是因为他计划了一次彻底的改造. 所以,我们即兴。 我们有两个集装箱是从澳大利亚运来的。 我们把他们分开,我们做了屋顶,地板,墙壁和大门. 地板上有两根树干,顶部有一根OSB铁,床垫… 我们建房时住在那里.

正是在那个阶段,鲍比,一只年轻,瘦弱,缺乏照顾的羊,出现了. 我们每天都喂它。 搬进货柜时,埃内斯托·佩雷斯的弟弟带着这只狗来了:”这里就是很喜欢的人”. 我很高兴 直到Bobby杀了邻居Juanito的母鸡 差点杀了他们送给我的一只猫 没有栅栏,有绵羊和奶牛生产。 这是不可能的。 我们必须把它还回去。 那天我说”我不能养狗”

佩拉约随后想起大比利牛斯.

还有另一个故事

我们的孩子,四分之二 在澳大利亚长大。 正是在那里,我们的女儿遇到了艾伦,当时他们还只是孩子,在上学的路上在车站开会. 儿童游戏诞生了深爱 他们在悉尼的圣詹姆士教堂结婚,是悉尼最年长者,有两位大臣:一位是英国圣公会教徒,一位是长老会教徒. 一个象征性的,美丽的,不可能的结合。

艾伦来自一个传统的长老会家庭,拥有新南威尔士最大的住处之一:超过10万公顷的羊. 我的第一个孙子埃迪出生 在那段时间里我们遇到了守卫犬,大比利牛斯人.

这就是我们把第一个人带到智利的原因 仍然活着的卡塔琳娜是第一个. 然后是十字架,小狗… 有一天他叫我们道格拉斯・汤普金斯 他们需要这些狗来保护牛群,避免滥捕濒临灭绝的美洲狮. 我们开始在智利和阿根廷各地,从卡拉马到蓬塔阿雷纳斯,饲养和分销大比利牛斯.

因此,我们没有意识到, 我们也为拯救美洲狮做出了贡献。

但那是冒险的另一部分 还会继续下去。